「歩留まり」とは主に製造業で「材料に対して、得られた生産数」の割合を示す言葉。この言葉は「採用」の現場でも使われます。

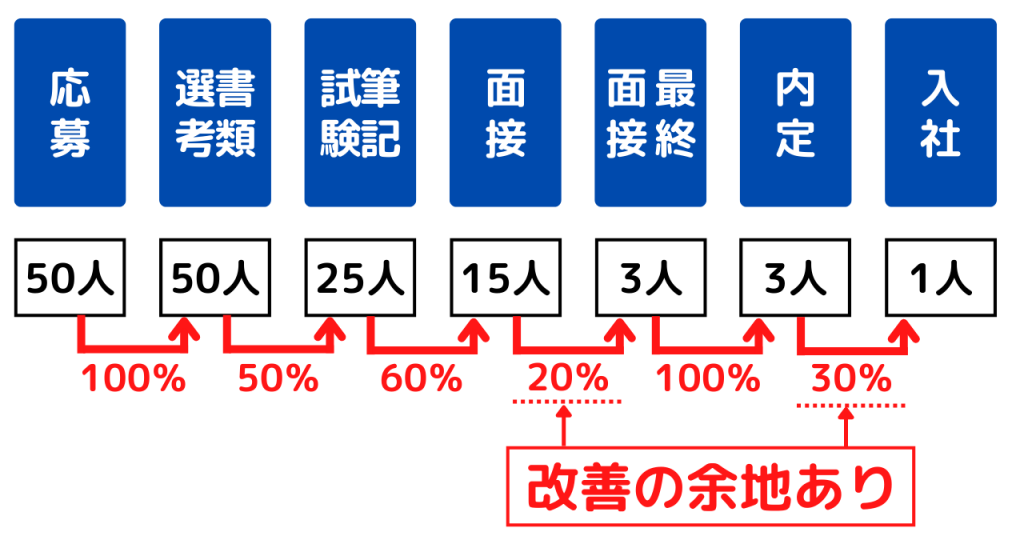

「採用歩留まり」とは母集団→選考応募→一次選考通過→二次選考通過といった、採用活動のフェーズごとの通過者割合のこと。

採用がうまくいかない場合「選考への応募数が少ないのか」「辞退率が高いのか」といった計測を行うことで、採用効率が上がります。

今回は「採用歩留まり」の主なKPIや改善方法を解説します。

採用歩留まりとは「採用フローのSTEP毎の通過割合」を示す言葉。前述の通り、母集団→選考への応募割合や、応募数に対しての一次選考や二次選考の通過割合などを主に測定します。

たとえば上の画像の場合、「一回目の面接から最終面接に進む割合」および「内定後の入社率」に問題があります。

前者は「一回目の面接が過剰に厳しい」「そもそも書類選考が緩すぎる」可能性などがあるでしょう。

後者は選考の中で、応募者に対して自社の魅力が伝わらず「入社したい気持ちを削いでしまっている」可能性があるでしょう。採用担当者の言動などを見直すのが対処法になりえます。

採用歩留まりの主なKPIは以下の通りです。

母集団に対して選考を受けた数が「受験者数」です。このKPIに問題がなければ「母集団そのもの」を拡大することが重要。KPIに問題があれば母集団に対する自社のアピールが足りません。

中途採用の場合「一次面接/最終面接の二段階」、もしくは二次面接を挟んでの三段階の選考程度が一般的でしょう。

面接通過率に問題がなければ、母集団の数、もしくは受験率に問題があります。面接通過率に問題がある場合、面接の進め方に問題がある可能性があるでしょう。またそもそも「母集団の質」も見直すべきかもしれません。

選考途中での辞退は少なければ少ないほど、理想的です。辞退率が高い場合は、選考ステップが多すぎるなど、応募者に過剰な負担がかかっている可能性があります。

承諾率は「100%」が理想です。特に中途採用で、内定承諾率が低い場合は「最終面接の内容」を見直すべきでしょう。

前段で解説した通り、「採用歩留まり」と一口に言っても「母集団形成」から「内定承諾」まで様々なステップがあります。そのため改善方法はステップによって異なります。

とはいえ「どのステップから改善に着手すべきか分からない」ケースもあるでしょう。この場合は「入社に近いステップ」から改善するのが効率的。

まずは「内定承諾率」の改善から始め、「選考辞退率」「二次面接通過率」「一次面接通過率」と下流へと遡る形で改善を進めるのがおすすめです。

なお「もっとももったいない工程」のは「辞退」です。自社が求めるペルソナにはマッチしていながら、応募者が入社を嫌がっている状況のためです。

よって辞退者に対しては、場合によっては有償でもインタビューを依頼し、改善ポイントを探ることをおすすめします。

最後に人材紹介会社の担当者向けに「採用歩留まり」の改善方法を紹介します。

人材紹介会社が「採用歩留まり」に課題を抱える場合、多くの場合、問題点は2つです。

1つは「母集団形成」。もう1つは「クライアントに提案した候補者の品質」、すなわち面接通過率です。

面接通過率に問題がある場合、履歴書作成サポートや面接の練習を行うことが1つの解決策。またリクルーティングアドバイザーが、そもそもクライアントの期待値を調整することも大事です。

これらの対策を行っても、なお課題が解決しない場合は「母集団形成」の段階も見直すと良いでしょう。自社が抱えているタレントプールの品質が、自社が抱えているクライアント(=求人者)にとって満足度が低いという可能性を考えるということです。

この場合は母集団に対し、研修やeラーニングサービスなどを提供するのも1つの手です。よくある例としては、未経験者層を扱うエージェントが営業研修やプログラミング研修を行った上で人材を企業に紹介するパターンが挙げられます。

「採用歩留まり」の定義や主なKPI、ウォッチするべき項目や人材紹介会社向けのソリューションを紹介しました。

特に人材紹介会社の担当者の方は、まずは人材の履歴書作成サポートなどから着手しつつ、課題が解決しない場合は「人材に対する研修を充実させること」を検討するのがおすすめ。

なお人材紹介マガジンを運営する「agent bank」では求人データベースの提供や、中小の人材紹介会社の売り上げ拡大のサポートを行っています。自社の人材紹介事業をグロースさせていくアイデアや具体的なソリューションをお求めの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

※当サイトに掲載されている記事や情報に関しては、正確性や確実性、安全性、効果や効能などを保証するものではございません。