人材派遣会社を設立するために必要な準備を、1つ1つ網羅した記事です。

人材紹介事業運営経験がない方でも、準備に必要なことを体系的に学ぶことができます。

そもそも「新規に人材派遣業を立ち上げるべきか」と悩んでいる方も多いでしょう。

まずは起業に当たって、人材派遣の手数料(マージン)相場や売上・コスト構造、ビジネスモデルについて正確に理解しましょう。

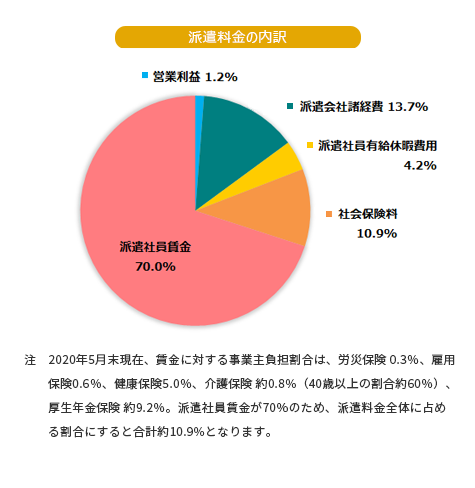

人材派遣の基本的なビジネスモデルは、派遣社員の給与から派遣手数料を差し引くもの。派遣手数料(マージン)の相場は、派遣社員の給与に対して30%前後。

ただし、30%の手数料(マージン)の中から派遣社員の社会保険料や諸経費の支払いも行います。

一般社団法人日本人材派遣協会のデータによれば、派遣会社の営業利益は1.2%程度となります。

人材派遣のコスト構造や利益率については、こちらの記事も参考にしてください。

人材業界では、以下の3業種が「主要3業種」と呼ばれます。

人材業界全体の業界地図や、主要3業種各種の市場規模に関してはこちらの記事で解説しています。

主要3業種の中で市場規模が大きい業種は「人材派遣」「人材紹介」。新規に人材ビジネスを立ち上げる際、両者は選択肢の代表格と言えます。

人材派遣と人材紹介は混同されやすい業種ですが、求められるノウハウや新規参入のハードルが大きく異なります。

結論から言えば、人材紹介の方が「参入しやすく、利益率が高い」と言えます。人材派遣と人材紹介の違いは、こちらの記事で解説しています。

人材派遣業の開業には労働者派遣法に関する知識や、許認可申請で求められる様々な要件に関する知識も必要です。

労働者派遣法に関する知識などは、派遣元責任者に選任された人物が「派遣元責任者講習」を受講することで証明する形となります。

派遣元責任者講習に関しては、後述します。

続いて会社の設立準備です。

なお人材派遣会社は、一定の要件を満たしていれば法人ではなく個人事業主として運営することも可能です。

1つ1つの資産要件やオフィス要件に関しては、こちらの記事でより詳しく解説しています。

人材派遣事業の立ち上げには、2,000万円以上の基準資産額が求められます。

ただし事業規模がより小さい「小規模派遣元事業主」の場合、配慮措置として基準資産額は1,000万円以上へと緩和されます。

オフィス要件は以下の通りです。

1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で規制する風俗営業や性風俗特殊営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないこと。

2.事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あること。(厚生労働省の規定より)

なお2017年までは、人材紹介業の開業にも人材派遣と同等のオフィス要件が定められていました。

しかし法改正によって、オフィス要件が大幅に緩和。2017年4月からは、人材紹介業はレンタルオフィスやシェアオフィスでの開業が可能となりました。

資産要件やオフィス要件を満たす目処がついたら、派遣元責任者講習を受講しましょう。

また許認可申請に必要な、より細かな要件を確認しておきましょう。

派遣元責任者とは、派遣労働者の雇用管理を行う担当者のこと。派遣労働者と派遣先企業の仲介役でもあり、万が一トラブルなどが起きた際には派遣労働者を保護する役目も持ちます。

派遣元責任者講習では、労働法の専門家による労働派遣法などに関する講義を受講します。派遣元責任者資格は、講習の受講から3年間有効です。

講習は日本人材派遣協会などにより、全国各地で開催されています。

人材派遣業の免許取得には様々な要件があり「欠格事由がないこと」が重要です。

見落としがちな事由の1つには、個人情報管理の体制があります。

人材派遣業は、多くの個人情報を取り扱う業務です。個人情報を取り扱うことができる職員の範囲や、該当する職員以外の情報へのアクセスを防止する措置をしているか否かが問われます。

また人材派遣業者が、派遣社員の個人情報の全てを収集していいわけではありません。個人の思想・信条や社会差別につながる情報を収集することは禁じられています。

テクノロジー活用にも細心の注意が必要です。

近年は、派遣会社の業務もクラウドサービス活用が広がってきています。

しかし、迂闊にクラウドサービス上に派遣労働者の個人情報をアップロードすることは「個人情報を取り扱うことができる職員の範囲や、該当する職員以外の情報へのアクセスを防止する措置をしているか否か」に抵触する可能性があり、セキュリティが課題となります。

個人情報の取り扱いには細心の注意を払いましょう。

人材派遣会社を設立すれば「あらゆる職種の派遣ができる」わけではありません。派遣業が禁止されている業種もあります。

派遣業が禁止されている職種は以下の通りです。

なお医療関連職種は、病院が離島にあるなどやむを得ない場合かつ都道府県の医療対策協議会が認めた場合には、特例として派遣が可能になります。

資産要件やオフィス要件を満たし、派遣元責任者講習を受講。そして、欠格事由がないと認められた場合に人材派遣業の起業ができます。

最後に、事業戦略の設計について1つ1つ見ていきましょう。

全国的に最低賃金が上昇傾向にある中、2020年には大企業を対象に「同一労働同一賃金」がスタート。

派遣労働者の待遇改善が期待される一方で、企業サイドにとっては派遣労働者を雇用するメリットが小さくなりつつあることも事実です。

同一労働同一賃金や、人材派遣業の市場環境についてはこちらの記事で解説しています。

よって人材派遣業に新規参入するためには、ポジショニング戦略が欠かせません。

ポジショニング戦略については、こちらの記事で詳しく解説しています。主に人材紹介業向けの内容ですが、人材派遣業の開業でもほぼ同様の課題に向き合う必要があります。

人材紹介マガジンを運営するagent bankでは、ポジショニング戦略の考え方についてセミナーも開催しております。

人材紹介業にフォーカスを当てた内容とはなりますが、人材派遣業、人材ビジネス全般に関心がある方はぜひ受講してください。

人材派遣業は、事業が拡大すればするほど売掛金が膨らむビジネスモデルです。一方で給与支払いは、売掛金の入金よりも前に先行して発生することがほとんどです。

よって「まとまった多額の運転資金」を常に必要とする業種と言えます。

多額の運転資金を要する一方で、利益率が低いこともネックであり、現実的には事業を拡大する中で銀行からの融資を必要とする場面も出てくるでしょう。

事業立ち上げ後は忙しく、決算書の作成や書類の整理が後回しになることもあるでしょう。

しかし、いざという時に融資をスムーズに受けられるように領収書や請求書の管理や決算書作成は着実に行いましょう。

また無駄な支出は抑え、運転資金には常に余裕を持ちましょう。

派遣業の利益率は1.2%と言われています。事業の利益率として非常に低い値であり、景気の変動や固定費の上昇によって利益が相殺されるリスクを備えてもいます。

近年、人材派遣業から人材紹介に参入する事業者が増えています。その理由は人材派遣業で培ったノウハウを横に展開しやすく、なおかつより利益率が高い業態のためです。

事業の多角化はなるべく早い段階から検討しましょう。

これから人材ビジネスに参入する場合は、資産要件が高い人材派遣業ではなく、よりハードルが低い「人材紹介業」にまず参入。ある程度キャッシュを確保してから、人材派遣業に参入するのも良いでしょう。

人材紹介業の起業に関しては、こちらの記事でまとめています。

人材派遣業を起業する上で、最低限知っておくべき知識をまとめました。人材派遣業は人材業界の主要3業種の中でもっとも市場規模が大きい反面、利益率の低さに課題を抱える業種です。

この記事を参考に、ぜひ起業準備を進めてください。

※当サイトに掲載されている記事や情報に関しては、正確性や確実性、安全性、効果や効能などを保証するものではございません。